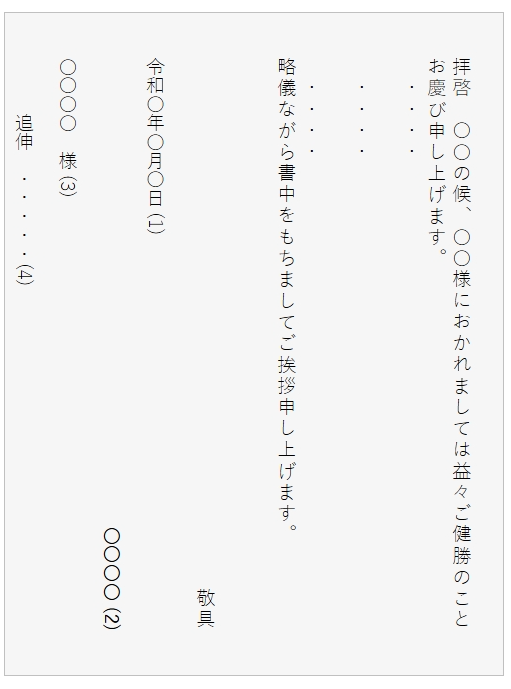

縦書きの後付け位置

発信日 - 文末(結語)の次の行の最上部 (1)

発信者 - 発信日の次の行の最下部 (2)

宛 名 - 発信者の次の行の最上部 (3)

副 文 - 宛名から1行あけて2~3文字下げる。(4)

発信者 - 発信日の次の行の最下部 (2)

宛 名 - 発信者の次の行の最上部 (3)

副 文 - 宛名から1行あけて2~3文字下げる。(4)

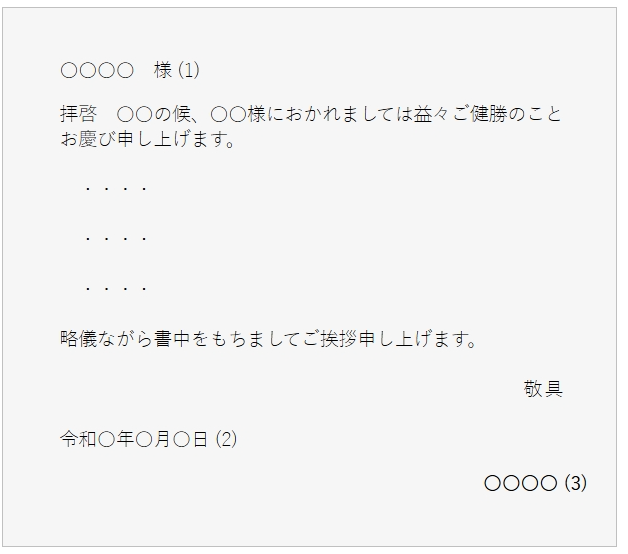

横書きのの後付け位置

宛 名 - 頭語の前の行左端 (1)

発信日 - 文末(結語)の次の行左端 (2)

発信者 - 発信日の次の行の右端 (3)

発信日 - 文末(結語)の次の行左端 (2)

発信者 - 発信日の次の行の右端 (3)